靈魂為何這樣

古代天堂地獄面面觀

中國人對佛教的認識是從誤解開始的。豐富而複雜的佛學詞彙無法在漢語體系裡一一照應。翻譯的瓶頸使這一西來宗教顯得混亂而難堪。尤難的是如何翻譯「靈魂」。『佛教中的「靈」嚴格來說並不存在』,漢學家鮑吾剛先生這樣說,「它只作為輪回再生的一個原因,是對個人存在產生幻滅的一個至為關鍵的構成因素。」

但在漢魏佛學家的翻譯中,「靈」等於「生靈」一詞。這便猶如說,存在一種獨立於人的肉身之外的東西與肉體同在。後來更多的佛經則表明,諸行無常、諸法無我,並沒有一種靈魂穿梭於生前死後。事實上,這與佛教自身的矛盾有關。

佛教各家的衝突排異由來已久。早期佛教就有「我之說」和「無我之說」分為兩派。受婆羅門教影響,一些小乘佛典如《中阿含經》主張存在一個起伏升降於六道輪回的「神我」。而作為輪回的主體,「神我」的意義在於一個人死後還能延續他的記憶和心靈。這就相當於在虛幻不實的世界裡抓到了一根救命的稻草,靈魂永恆似乎立此為據。

但更多的小乘佛教和所有的大乘都強調,根本不存在這樣的實在。前者認為能夠證明「我」實在的經驗系統——五蘊,在他們看來皆不是我,不僅五蘊,五蘊之外也不存在一個不經歷生滅的「神我」。因而作為永恆的人的根本屬性「靈魂」便無從說起。

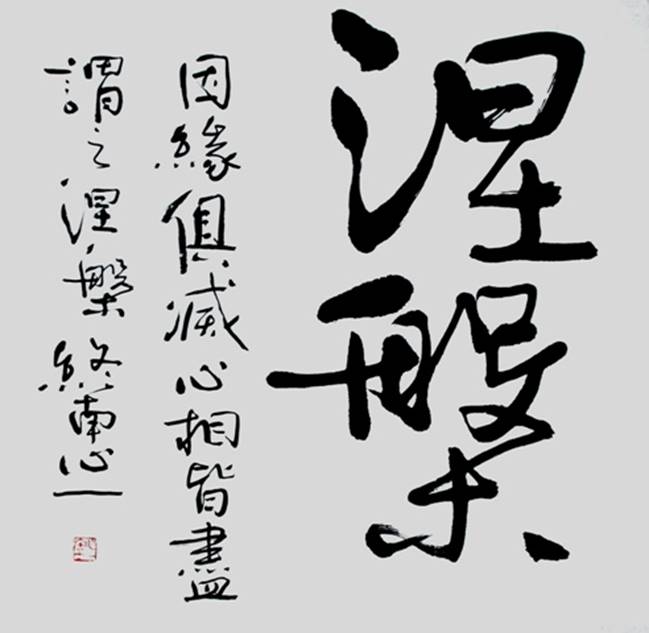

佛教給最初接受它的人們帶來了困惑:無我則靈魂或所謂的「自性」難以成立,「自性」難以成立,則又是誰在輪回,誰去地獄,誰來成佛?既無我性,佛性是何?所謂的惡鬼、阿修羅、諸佛菩薩又是何幻想?一面說人是由地火水風四大要素構成,一面又說五蘊都非我;一面強調為善上天堂,為惡下地獄,一面又說世界的一切都是緣湊而成,緣散而滅,「本無」是根本,無「自性」而萬物自虛。

種種無法調和的衝突一直持續下去,中國的接受者也因之分道揚鑣。禪宗被看作是這些衝突最終走向調和的皈依,以及完成最後的中國化。然而在禪宗產生之前,魏晉人一方面以帶有戲劇性的誤解的方式,發揮了靈魂永恆、死生輪回的學說,把佛教中的三界、天堂、地獄移植于中國人的想像世界,進而成就了我們今天所熟悉的那個紮根于平民百姓中的世俗佛教;另一方面,哲學化的佛教經過了僧肇、道生等佛學家的努力,融入中國哲學系統,激發了追求瞬間即是永恆的禪宗思維,徹底地影響了宋儒,幫助他們重構中國人的思維世界。

現在就讓我們具體來看看魏晉的和尚們究竟做了什麼,才讓這次古老的思想移植手術漸溶於自體,並生髮成我們後來所見到的樣子。

中國人古老的靈魂觀念最遲起于商代.在甲骨文中可以看到「魄」這樣的概念,意即「月光的虧缺」。月缺而轉盈,盈而又缺,如此迴圈便有了生死相繼的可能,這為「魄」作為生命中相對持久的特質提供了自然依據(「魄」隨著肉體的腐敗也將最後消失,至於魄為僵屍,則為後起之觀念,但也以此為基礎)。西元前8世紀左右,「魂」的概念在南方興起,並漸為中原所接受,「魂魄」於是結合,成為一對中國獨特的靈魂概念而被廣泛使用。

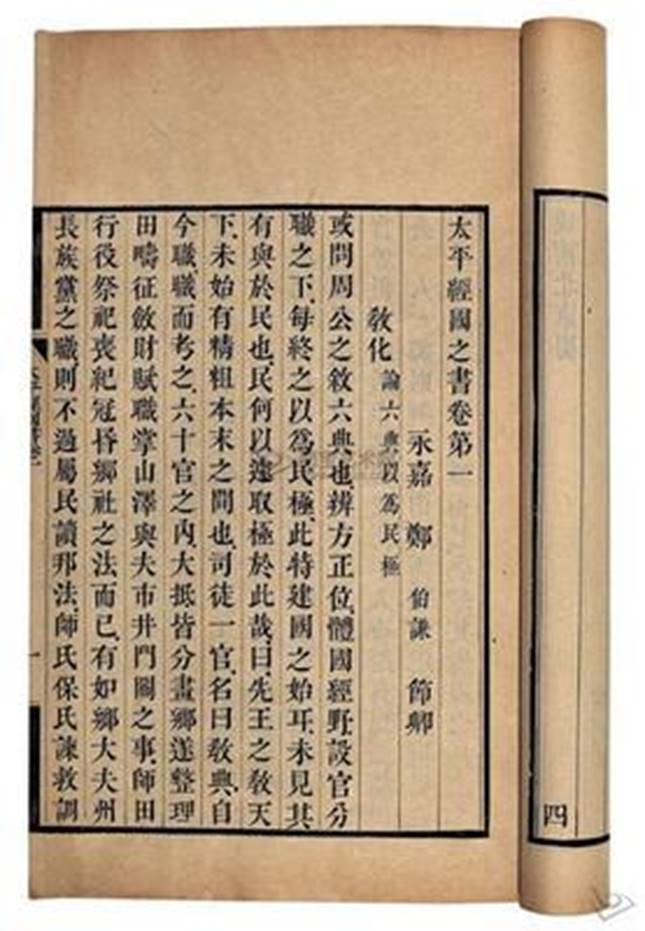

漢人相信「魂」是一股清醇之氣,而「魄」則是由濕重之氣構成。魂魄聚集而生人,而後隱匿在人的肉身之中,人死後,魂飛升於天,而「魄」則附著於肉身歸於大地。然而,對於魂和魄在人死後各自去了哪裡,那時的中國人還沒有明確的答案,或言魂飛於天,消散於宇宙間,重新聚集而產生新的生命;或言亡魂為鬼。所謂鬼者,歸也。在《太平經》裡,有專門的管理機構「四曹」,在泰山等地建制一個類似人間政權一樣的等級管理機構來管轄古往今來的鬼魂。此外,鬼庭、下裡、蒿裡等概念,還有在《離騷》裡就出現的幽都及更早普及的黃泉為靈魂所去提供著答案。

「儘管鬼為死者亡靈的觀念自周至漢代不斷完善,但約至東漢,關於鬼居住的死後世界或陰間的觀念仍然相當不發達。」歷史學家余英時先生認為,魏晉人對於「靈魂」的使用極大地拓展中國人對死後世界的想像,這基於他們對於死亡和墓穴的新的認知,尤其是對佛教的選擇性接受。

魏文帝曹丕的《終制》代表了當時人的基本態度。他說「葬者,藏也,欲人之不得見也。骨無痛癢之知,塚非棲神之宅。……故吾營此丘墟不食之地,欲使易代之後不知其處。」又言,「魂而有靈,無不之也。」在他看來,墓穴是屍身的安置之地,人死之後,感覺便不復存在,但倘若有靈魂,墓穴便絕不能成為自由靈魂的約束。

那麼,靈魂究竟有哪些地方可做一次自由的「旅行」呢?

巫鴻先生在他的《黃泉下的美術——宏觀中國古代墓葬》一書裡對漢魏以來的墓穴建築做了許多富有建設性的研究。他認為秦漢以來,人們對廟祭的重視轉向了墓祭,墓穴為人所看重。基於人們把這樣一個不完全封閉的空間當作死者的家的觀念,巫鴻論證了通往棺槨之室的甬道常常被用作彼岸與現世溝通的管道。靈魂居住在一個處處象徵著生前環境的地下建築裡,而諸如壁龕、燈、壁畫以及種類齊全的隨葬器,則與之共建一個無限擴張的「三重宇宙」。

鄭岩先生的壁畫研究為我們進一步展現了具有時代特色的靈魂想像。儘管在題材上,魏晉壁畫延續了漢代墓葬壁畫的內容,展現了包括墓主畫像、車馬出行、侍衛婢女、庖廚屋舍在內的生活具象以及龍鳳獅子等瑞獸所在的奇異仙境,但正如鄭岩所說的那樣,壁畫中的道教、佛教題材逐漸增加,並呈現出世俗化特徵。那些半隱在雲氣中的羽人、飛仙,那繪製在槨室頂部的日月、星宿、銀河以及器物上廣泛使用的蓮花紋、忍冬寶相花紋,使靈魂所在的世界得以極大的拓展。其中最具有魏晉特色的當屬遍佈各地墓室中的《竹林七賢和榮啟賢》畫像磚,「它更新了漢代的墓葬中的儒家樣板,彰顯著求仙的隱喻和重塑偶像崇拜的意圖」。鄭岩說。

一個前所未有的廣闊空間即將產生。鮑吾剛先生甚至用「宇宙的爆炸性擴張」來描述這種改變。從佛圖澄、鳩摩羅什及他的眾弟子們所翻譯的大量佛典在東晉頗為流行來看,六道輪回、三界二十八天或已為魏晉時代的人們所瞭解。和佛經中所描述的無量無數恒河沙數的世界相比,那些墓穴中的想像成了撮爾小國,簡直難做大觀。

「六道」,作為六種迥異的生命形式為眾生死後提供了各種可能的去處。而因果報應觀念的介入,則使得人因為死後歸宿的不同而更加在意生前的善惡作為。儘管人們一時還不能理清亦或原本就不願意糾纏於佛教所言的龐雜的宇宙世界,但作為宇宙一部分的天堂和地獄,其形象還是逐漸在當時人的腦海裡清晰起來。

這裡要強調的是,或許在佛教開始進入中國的時候,接受者還沒有太多的分歧,佛陀只被作為刀火不入、超越死亡的神人而為世俗所嚮往,但隨著經書的翻譯和閱讀者對佛教教義理解的不斷深入,佛教的發展明顯呈現出上下兩條線索,即不斷哲學化的佛教和不斷民間化的佛教。

在佛學思想家竺道生那裡,我們發現他對淨土彼岸首次提倡。不過在他看來,這個「淨土」的涵義不過是「無土」,惟其無土,才能徹底的清涼寂靜,才是無餘涅槃。這當然是指一種精神境界,是一般人所不能抵達的超驗境界。(一般俗人死後也不打算去這麼冷寂無聊的地方)

好在翻譯于西元3世紀的《無量壽經》中,淨土,是富有種種細節描述的具象之地。或可稱之為西方極樂世界。這裡有周圍七重欄楯,七重羅網、七重寶樹重重環繞四周;由金銀琉璃珊瑚瑪瑙等七種寶物鋪成的中央世界平坦而廣袤,瓊樓玉宇、講堂精舍座落其間。它們無不色彩斑斕、富麗堂皇,就連夜間都光亮如晝;這裡也無四季寒暑,樹葉常年光彩奪目;菩薩、天王等智慧洞明之神居住在這裡,皆受自然無極之體;沒有尊卑、沒有歧視,除卻一切煩惱,七寶缽中盛滿美味佳餚。有趣的是,這樣一個讓俗人迷醉的金玉世界,竟然沒有貪、嗔、淫、癡,一切都盡善盡美。

不管人們是否可以通過修行讓靈魂超渡到這樣的彼岸,對於那些掙扎於苦難中的善男信女來說這無疑是一貼良箋。史書記載他們不惜「竭才以趨佛,破產以趨佛」。顯然,一個世俗化的佛教在魏晉南北時期的民間更受歡迎。正是「南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中。」

寺院、壁畫、雕塑、道場、故事和法事,這些在傳播學上被看重的手段或載體,在東晉建國以來被廣泛使用,把人們對佛教的篤信推向極致。而此時,中國原有的鬼神崇拜也氣焰日熾,史家所言之「淫祀」更難以禁絕,這些現象遂與佛教諸神信仰混雜起來,形成中國獨特的鬼神、彼岸系統。

彼岸世界的另一個重要場域就是地獄。或許是因為緊貼著大地的平凡世界,人們對與天堂對應的地獄的想像似乎更嫺熟親密,一種中外雜糅的獨特景象也尤為明顯,並有更多的史料把它們保存下來。

在劉義慶的志怪小說《幽明錄》裡,一個叫做趙泰的人以他的地獄遊歷讓我們看到了那個時代人們腦海裡地府的大致模樣。那是一個充斥著恐怖與懲罰的黑暗世界,由一座又一座恢宏、像錫鐵一般冰冷的城堡連綴而成。一套雷同人間的官僚機構分佈各城,司管不同的事務。

罪孽深重的鬼魂被押送到這裡接受審判,根據其在陽間不同程度的罪過而進行審判,或為苦隸而飽受勞作之苦,或墮入刀山火海而痛不欲生,或忍受裸體的羞恥和饑餓的折磨。待到刑期已滿,再去投生。投生者同樣千差萬別,「殺生者當作蜉蝣蟲,朝生夕死;若為人,常短命。偷盜者作豬羊,身屠,肉償人。淫逸者作鵠鶩蛇身。惡舌者作鴟鴞鵂鶹惡聲,人聞皆咒令死。抵債者為驢馬牛魚鱉之屬。」

與這些來生都要遭受惡報的人們相比,那些為善拜佛者的命運卻大大不同。他們可以在地府裡獲得一官半職,或投胎轉世,有的甚至重新返回人間。趙泰就屬於這一類,他起先獲得地獄水官都督的職位,負責督促罪犯們進行勞作。後來被查清他的死是受惡鬼的算計,地獄的官府竟放他還陽。

頗有意思的是,地道的中國神仙泰山府君作為趙泰的審判官,在回答趙泰關於「人生何以為樂」的問題時,竟答以「唯奉佛弟子精進不犯禁戒為樂耳。」看來學習信奉已經成為這些中國的地府官員們最要緊的事。如今他們在新的官僚機構裡謀到了可觀的職位。與此同時,漢代以來人們對於地府模糊的印象在這裡也得以清晰呈現,佛教的輪回業報之說與中國的鬼魂觀念得到了幾乎完美的結合。無疑,佛教的彼岸想像正在介入到人的心態、倫理、價值、風俗乃至生活方式中去。

僧肇顯然不屑於這樣瑣碎而功利的彼岸,他要走的是另一條道路:忽視靈魂,置六道輪回、七寶極樂世界於不顧,而從根本上論證:死不過是一個假命題。的確沒有比這種釜底抽薪、更徹底的應對死亡的辦法了。道家的「忘身」與他的「無死」相比恐怕也只能甘拜下風。

僧肇最直接有效的方法就寫在他的《物不遷論》裡,時間在他的邏輯運演下成為靜止。和郭象一樣,他把人的存在置於一種看似流動的時間線中:「夫生死交謝,寒暑迭遷,有物流動,人之常情」,卻又從邏輯上切斷這種流動。他說「求向物于向,于向未嘗無,責向物於今,於今未嘗有。於今未嘗有,以明物不來,于向未嘗無,故知物不去。覆而求今,今亦不往。」這樣,物質便停留在時間中,不與時間同遷逝,生的我,自還在生裡;死的我,也自在死裡。他還說生死皆不是我,又不能不說是我,如是他立下佛教中宗的旨歸,宣揚「野馬飄鼓而不動,日月曆天而不周」。

僧肇超越玄學家郭象的地方在於,他沿用郭象「自性」的概念來達成他那萬物無「自性」而自虛之說。換句話說,存在與時間,由於沒有始終如一的物質而變得毫無意義。

僧肇還否定了常人獲得智慧般若性的可能,認為一般人根本無法認識也沒必要認識這虛無飄渺如夢幻泡影的現實世界,進而將人引向他所看重的涅槃的彼岸。只不過,他的彼岸和般若六家七宗各流派的彼岸屬一類,即所謂「如來滅度後,不言有與無」、「涅槃與世界,無有少分別」是也。這讓鳩摩羅什的大弟子道生心生不滿。

竺道生對僧肇及之前的般若之學進行了糾正。他承認一個虛無縹緲、如夢幻泡影的世界已經讓人捉摸不透了,如果再連「自性」這樣一個具有相對穩定結構的「我」的存在也被否認,那麼佛的世界,還與「我」有何相干。於是,他提出:「佛身我,乃實相」,認為存在「佛神我」,是唯一值得信賴的實相。

進而他解釋:「無我,本我死生中我,非不有佛性也」,「夫大乘之悟,本不近舍生死,遠更求之也。斯在生死事中,即用其實為悟矣。苟在其事,而變其實為悟始者,豈非佛之萌芽起於生死事哉?」如是,了悟成佛,就在生死事中,而不在生死之外求之。現世人生的價值在佛家這裡多少給予肯定,而一切塵埃中的人,「莫不是佛,亦皆涅槃」。

道生的佛理改造,毋寧說是一場思想史上的大革命。從此以後,那種認為人只有戒定慧、八正道才能修持成佛的理論一去不返,不僅一切眾生都有佛性,就連斷了善根的「一闡提人」只要改惡從善,也能成佛。而成佛,便是不再入六道輪回,便是對死生最大的超越。

當然,我們說竺道生最大的貢獻還不是上述諸思想,他的頓悟說直接開啟了「彼岸即此岸,瞬間即永恆」的中國哲學境界,佛教在中國的命運也由此徹底改變。

然而,一個不容置疑的事實是,此時的中國人離「生死即涅槃」的大徹大悟還很遙遠。他們仍然躊躇在鬼神、天堂、地獄之間,對於他們所處的現實世界懷著無奈和悲哀。他們固然迷戀死後,但更執著於生前。生前這個被佛教所拋棄、所否定的空虛世界,被另一個宗教——道教緊緊地填滿,那裡,人們企圖在俗世享受極樂並飛仙成為永恆。

文章原址:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_14e2c92770102wp2c.html?tj=1